のえる小児科の本棚とアートなマグネット [のえる小児科の本棚とアートなマグネット]

3月12日、打ち合わせでお訪ねしたのは札幌は豊平区にある、のえる小児科さん。こちらの奥様、Yさんは大学の先輩にあたります。

久しぶりにお会いするのは嬉しいはずなのに、互いが複雑な表情だったのは、前日の震災のためでした、、、。

初めて入る待合室は、Yさんの人柄がにじみ出るような、やさしい空間。この待合室では「べびーカフェ」と称して、月に一度ほどレクチャーや子育て相談、音楽会などもされるそうで、なるほどグランドピアノがあることが、この空間の空気を和らげてますね。

で、写真の右奥にある本棚が今回の依頼です。

奥にふたつ並んだ本棚をひとつにまとめたものを作ってほしいという依頼で、間口、高さ、仕様などをお聞きした後、ご予算をお聞きすると、「え!?」という予想を上回るお答え、、、。

「国本さんらしいことをして下さい」

どこかで聞いたような?

あ!?自分でブログに書いたんでしょう!?

Yさん、前のTV収納の記事を見てらして、何もかも理解して下さっていたんですねぇ、、、。一瞬、本棚だけならもっと安くなりますって言おうかと思いましたけど、kuniらしいことと言われたならば、

やるぞー!

と、ご好意をお受けすることにしました。

と、キョロキョロすると、

これだ!

逆側の壁にはマグネットの掲示板がありましたのさ!紙を押さえているバー状のマグネットと上の方に飾ってある動物。

バー状のマグネットはお得意のレリーフで、上の方には四季のマグネットを季節によって模様替えというお話に落ち着いたのです。

本棚は間口120センチ、高さ138センチでキャスターで移動式。見た目の安定感を出すために台形にというご要望でした。仕様は本体をメープルの突き板、棚板はシナのランバの着色でもちろん正面はレリーフをはめます!

棚板の色は隣に置いてある遊び場のレザーの色と共通にします。これで、空間に馴染むでしょう。ここに嵌めるレリーフは掲示板のマグネットと呼応していますから、それに気が付いた人は楽しい発見になることでしょう。

さて、四季のマグネットは新たにデザインを起こさなくてはならないので、けっこう大変です。春は桜、夏は緑の葉、秋は?うーん?冬は雪の結晶?

この日から悶々と考えました、、、。本棚を含め、すべてのデザインに3日費やしました。

一番悩んだのが雪!

結晶の形って木で作るには複雑すぎて、省略するとらしくなくなるのです。上のデザインはまぁまぁ納得できたのですが、最後に単体の姿(右)だけを眺めると

「なんかコワイ」 (笑)

で、この方向はあきらめて、うーんと可愛い路線でゆくことに、、、。

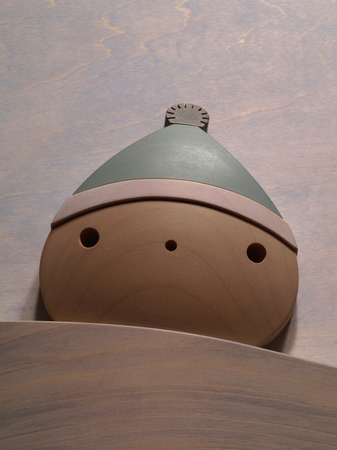

まず、顔の断面をバンドソーで切り出します。

原寸の通りに糸鋸でアウトラインを決めて、

7名誕生いたしました。(笑) ちょっとずつ表情が違うでしょう?

いったん、紙をはがしてハマグリみたいな3次曲面に削った後、もう一度紙を貼って、目鼻の穴あけと毛糸のお帽子を切り分け、

こうなりました。切り分けた理由はふたつありましてね。ひとつはこうすると色分けがにじまないのでラクなのと、

こうして段差をつけて接着すると、

ね!?毛糸の厚みが表現できるでしょう!?(裏の段差は後で削って平らにします)

雪の結晶!!!

うししー、めんこいでしょう!?

わしも仲間に入れてくれ んかの~?

12月にね。(爆~)

はてさて、次の記事は春、夏、秋のどれかです。

お楽しみに~。

ちょうどサクラの時期ですね?こんなのはいかがでしょうか?

サクラの本物を見たければ、外に出て見ればいいわけで、自然をモチーフにした造形は何をすべきかってなかなかに難しいところがあります。自然の形を頭に置きながら、それをどうデフォルメするかに作り手の技量はためされるんですねぇ、、、。

実際にこんなサクラの花びらはありません。でも、並べるとサクラっぽい。その微妙なところが造形遊びとしての妙でしょう。

今回のマグネットにはみっつの要素があります。グラフィックの要素、立体の造形の要素、木目です。

グラフィックの要素は冒頭のデザインの通りで、いろんな並べ方で楽しめる形としました。そして造形と木目ですが、

出してきたのは、今や貴重となったレッドウッド、セコイヤと言ったほうがわかりやすいかな?世界で最も高く育つ木で、僕が持っている資料には最高112メートル、樹齢2200年の記録がありました。すでに輸出は禁止となっているはずで、もう手に入らないでしょう。これは銘木屋さんの古い古い在庫で、よごれ具合が年月を物語っているでしょう?でもこれ、削ってみると、

こんなすばらしい、色と木目!ここからサンプルをひとつ削ってみました。

んー、なかなかいいね。で着色をしてみると、

ありゃ!?木目が強すぎ、、、。昆布ダシがほしかったところに、デミグラスソースが出て来ちゃった感じです!?これじゃあダメだと違う樹種を考え、

出してきたのは去年切った、ヒバの丸太。ヒバは道南が北限ですが、これは市内の住宅の庭に生えていた木で、造園屋さんが持って来てくれたもの。端を削ってみると、

ちょうどいい、色とほどよい木目の強さです。「よし、これで行こう」と、

板にしてゆきます。丸太からいきなり作品をめざすってかなり変な木工なんですよ。これが常識と思わないでね!?(笑)

うんうん、いい感じです。ピンクの着色をしてみると、

おー!ちょうどいい「はんなり」感だ!よしよし!

この四角い木片を凸のRで傾けて切断すると、

中からこんな木目が出て来ます。

んー、いいね、いいね!

丸太からいきなりここまでよく来たなぁ~。

木目の中心と花びらの中心を合わせて、アウトラインをひき、バンドソーで切断、

ベルトサンダーで仕上げ、その後、手仕上げを経て、

ね!?いい感じでしょう!

着色をした結果は、、、

まだ、クリアをかけてないのですけどね。「こんなサクラはないけれど、サクラだなぁ」の感じが面白い。

午前中はこんな丸太だったものが、夜にはここまで変身してしまったのですよ~。この木を植えていたお宅の方は知らないのですけど、知っていたら見せてあげたいですよね。びっくりするだろうなぁ、、、。

次は夏ですね!?

お楽しみに!

夏と秋は葉っぱでまいります。予想は当たっていましたか?(笑)

前の記事で書いたようにこのマグネットには、グラフィック、立体、木目の三つの要素をバランスよく盛り込みたいのです。そうするとあまりに特徴的な形にしてしまうとグラフィックの要素だけが突出してしまい、他の要素が見にくくなってしまうのです。だから形はシンプルな方がいいのです。雪の結晶がデザインしにくかったのはそういうわけなんですねぇ。

さて、葉っぱの形を決めてゆく過程ですが、CAD上で、図1のようにまず多角形を作ります。2、その多角形の各頂点をベジェという曲線の頂点に変換します。3、ベジェポイントをお好みで動かして、葉の形を変形させてゆきます。4、ある程度の形ができたら、任意の中心で回転複製します。

5、は4と同じ葉の形で複製の中心位置が違うだけ。なのに矢印の背景(地)の白の形はずいぶん違うでしょう。

6は、その地の形を意図して風車のような形になるように葉の形を変形させたものです。こんな風に、少しずつ葉の形を変えては回転複製を繰り返して、葉の形を決めてゆきました。

こういうデザインをする時にとても重要なのは、葉の形(図)それ自体と同時に並べた時の地の形なのです。図と同時に地の形も考えられるとデザインの質を一段上に上げることができます。こういう意味で上質なデザインは日本の着物の文様や家紋のデザインなどにもよく観察できます。

また、同じ意味でとても興味深いのは、ミュッシャのデザインです。

背景のオフホワイトが画面の中心に入り込み図になっている。図と地を同時に考える典型的な例ですね。ミュッシャのデザインがオシャレで軽やかな印象を与えるのはこの「図と地」のデザインの仕方が大きい気がしています。

そして同じ理由ですごく共感できるデザインをしている方がソネブロにいるんです!

KAZUYAさんです!

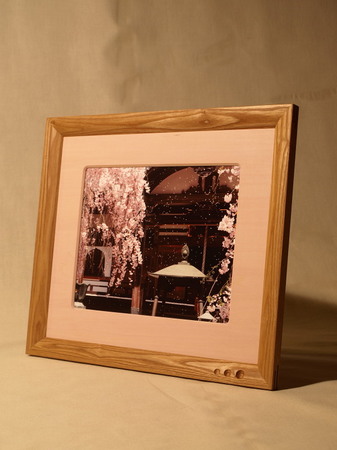

彼のブログを初めて訪問した時は嬉しかったのですね~。僕が思う「図と地」の意識を具現化していたからです。数ある作品の中でも、特に気に入ったのが写真の作品で、よく見て下さい。隣り合う花との間に出来る不思議で美しい菱形、円状に並んだ内側に出来る太陽のような余白、あるいは、一個の花の中に地の白がもうひとつの花を作っているところ。

実はこの作品を見た瞬間、惚れてしまって、お金を出しても欲しいと思ったのですがなにせ貧乏、、、。そうコメントをしましたら、KAZUYAさんがなんと!?「作品を交換しましょう」と提案してくれたんです!!!

嬉しかったですねぇ、、、。というわけで、この作品は今、僕の手元にあるのです~!この作品、ホント好きです!すばらしいと思います。ますますがんばってほしいですね~!

というわけで、「図と地」の両方が美しい形を気をつけながら決めた葉っぱの形は、

こうなりました。右左の両勝手を作って、いろんなバリエーションが楽しめることでしょう。そして、同じ考え方で出来た、秋のデザインは

虫食いの葉っぱ!ね?地の白の形も面白いでしょう!?

夏の葉のグラフィックが決まったら、今度は立体の表現の検討です。

凹凸具合をいろいろと検討して、右下の形に決めました。で、次は色と樹種の選定。

ヤシの木、ヒバ、ヒノキ、モミなどに着色して年輪と色の対比を見ながら、モミに決定。

ワンバイ材。この中から出てくる木目は?

こうです。同じ板ですよ。で、この曲面から、線のようにうんと斜めに切り出します。

すると、各頂点に高低差のある面白い立体になったでしょう?で、これに予定していた色を付けてみました。

あちゃー、、、なんか違う、、、。色が濃いと立体感が見にくくなるのねぇ、、、。

ならばと薄めの色をつけて、まぁ納得できました。

さて次は、秋の虫食い葉っぱ!

厚みや高低差、カーブの緩い、深いの程度を微妙に変えて、出てくる木目と、立体感の微妙な加減を検討します。

左の材は木目の中心が材の巾の真ん中ほどにあります。そして右の材は木目の中心は左端にあります。

S字のカーブに切り出すと、左からは孔雀の羽のような、右の材からはS字にうねった木目が出てきますよ~。

ね?右の材は桜の時に不採用になったレッドウッド。秋の枯葉色にぴったりです。

使えてよかった~

この工程はまず、2箇所の穴を空け、

S字に切り出し、

穴位置を基準にアウトラインを引き、

バンドソーで切り出してゆきます。自分用も含めて4セット分あるのでだんだん飽きてきました~w。

う~ん、壮観ですね。

さて、本棚の仕様はメープルですが、写真は上がシナで下がメープル。違いはすごく解り難いでしょう?実際に見てもその差はわずかですが、メープルの方が重く、硬いのでやはり光沢があってキラキラしているのと、シナはクリーム色、メープルはもうちょっと人の肌に近い色をしています。

基本の断面は黒の丸印を付けた24ミリのラワンランバの表面に赤のマジックを塗ったメープルの付き板貼りの2.5ミリベニアをプレスして、そのコバにメープルの無垢材を接着するという、突き板の中でも最高の仕様です。(だからもちろん手間がかかります)

台形型の側板に面材を接着しているところです。2枚の台形を横から締めると接着剤がすべりを引き起こし、上下にずれようとするので、赤いクランプで上下も締めながら、面材を接着しなくてはいけません。この状態で半日は放置しなくてはいけないので、それだけでも無垢の面材の仕様って贅沢なことがわかるでしょう?

面が付いたら、鉋で突き板の表面と平らに削ってゆきますが、突き板の厚みはおおよそ0.15ミリなので、2回以上突き板を削ってしまうと下地のラワンが透けて見えてきてしまいますから、ここで出している鉋くずの厚みは15ミクロン程度です。今でもこの作業は神経を使います。

まず、中央の仕切り板を付けて、左右の側板をビスケットで組んでゆきます。ここでは一箇所に10枚のビスケット。

この状態で翌朝まで放置して、次の日に、

天板を組みます。ここは一箇所に8枚のビスケット。

合計24枚のビスケットと加えて背板も同時に接着剤を使って組むので、上の2枚の写真の間には過酷な作業があるんですけど、時間との勝負なので写真は取れないのです。今こうしてようやく写真を撮っている時点で実はゼーハーゼーハーなkuniなのでした。(笑)

本体が組みあがってやっと棚板の正確な間口が決まります。棚板は着色性がいいシナランバにシナの無垢材の付け面の仕様です。

正面にレリーフをはめ込む溝を突き、残った3ミリの面に1.5Rの小さな小さな面を取りました。サンドペーパーで仕上げたら、棚板だけはすぐに着色です。

というのは、木材の着色ってものすごく神経を使わないと、きれいな上がりにならないのです。一番重要な点はいかに均質にペーパーが当たっているか?なんですけど、例えば、今回は6枚の棚板があります。この6枚にペーパーを当てて、積み上げるでしょう。板と板の間に1ミリに満たないゴミが挟まった状態で10センチ棚板同士がずれたとすると、そのゴミが付けた10センチの痕跡が着色した時にムラになって出てしまうのです。

着色剤をザッと塗ります。この時、シナの木目はかすかにしか見えないでしょう?これをウェスで拭き取ると、

ほら、年輪の硬いところは顔料がささりにくいので色があまり付かないのでこういう濃淡が出ます。「シナにはパステルカラーが似合う」と言っていたのはこういう効果が出るからなのです。

ソファーのライトグリーン、遊び場のダルピンクにブルーグリーンの3色を棚板に使いました。

建築の内装はいろんな建材が使われていて、そこに新たに家具を入れる時にさらに違う樹種を使うとバラバラになってしまうのです。

今回の本棚が本体はメープルで棚板がシナの着色なのは、本体をドア、ドア枠の色に近いものにして、かつ遊び場の色を取り入れることで両方の架け橋のような存在にしてやれば、この空間にしっくりと馴染むだろうとの考えからでした。

さて、本体はさらにもう一枚地板を付ければ完成ですから、次は棚板にはめ込むレリーフです。

いろんなことが起きていて、kuniは今、いっぱいいっぱいです、、、。

相変わらずの貧乏でw~とか、

復興支援のプロジェクトにちょこっと参加とか、

ここではさすがに書けない、あんなこと、こんなこと、、、。

ちょっとめげてるなぁ、、、。w~。

「笑顔でいないと福の神が逃げていく」って!?

それでもなぁ、、、、。

超の付く愛読者のPさんに、「kuniさん、ちょと暗い」って言われちゃいましたんで、空元気でも明るく行きますか~!?

本日は木目のマジックのネタバラシから参りましょう! (笑)

ここに一枚のワンバイ材があります。木目の具合をよく見て下さいね。右と左を比べると左の方の木目がくっきりしていて右の方は細かく素直そうです。これはおそらく微妙に左に傾いていた樹で左半分の側の細胞が自分を真っ直ぐにしようと頑張った結果なんです。こういう部分を「アテ材」と言います。

木材は普通、繊維の長さ方向にはあまり縮まないのですが、この「アテ」の部分は乾燥に伴って縮むことが多く、精度を求める部材にはこの「アテ材」は使いません。でもレリーフの場合は曲がっても裏を削り直せば問題ないので、木目が面白い方のこのアテ部分をあえて使うことが多いのです。

右と左をそれぞれ同じ凹凸に切り出した結果は、

ほらね?左の方が圧倒的に面白いでしょう。「癖のある方が面白い」これがマジックのネタ、材料選び編。

参考までに僕の木工人生で出会った最強のアテ材がこれ。

これ、元々は一枚の平らな板だったのですよ!部分的にはがれて反りまくって、こんなになっちゃいました。材料置き場にある日「角」のような物が見えて「なんだろう?あんなものあったっけ?」と近づいてびっくり!

以来、何かの機会に見せようと何年もとってあったのです。

はがれた部分を見てみると、

ほらシマシマしてなんだか癖がある顔をしてるでしょう?

僕じゃないよ、材料の話!

次は、木目をどういう角度で切るか?編。

ツーバイ材から3本の角材を切り出します。

Aは年輪に90度に切断、Bはおおよそ45度に、そしてCは15度ほどでしょうか。その結果は、

Aはまったく変化なし、Bはやや、木目がゆれる、Cは大きく揺れる。

年輪を立体的に切断する時の角度によって、結果はまったく違ったものになります。

次は応用編。

去年の椅子の製作の時に出たウォールナットの白太の部分です。この中で明暗のはっきりした個体を選んで、

その材から黒い線のように角材を木取ります。こうして角度をつけて木取るだけでもその手間は何倍にもなります。で、この角材を赤のマジックのように凹凸に切断すると、

見事な黒白の波模様になります。

材を選び、木目を選び、ヘンテコ木取りに変態加工。すべてのパーツに対して個別に、それに適した木取り、加工をしているんですから、その手間たるや、、、、。

本体はメープル、棚板はシナランバの着色に正面にレリーフのキャスターで移動式の本棚。今はキャスターはまだ付けていません。ここで付けてしまうと床のホコリが付いて大変なので、現場で付けることにします。

これに本が入ると100キロなんて軽く超えます。キャスターは耐荷重70キロのものを6個付けますから大丈夫ですけど、本棚を動かすということは、壊そうとするのと同じことなんですね。まず、床が完全平面っていうことがないので動かすたびに箱が歪む、イコール、組み手に無理がかかる。なので極力丈夫にするために地板は2枚構造でいくらかでもねじれに強いようにしました。地板と側板はビスケット10枚に長さ90ミリの木ねじ5本を併用しています。

側板をよく見ると、明るい色のところが数箇所見えるでしょう?これはメープルの木目がうねっていて、光をよく反射している場所です。

写真にするのは難しいのですけど、これがメープルのキラキラ感。

で、棚板は、

モミの木目のはっきりした個体を使ったり、

キハダのウネウネ~

ウォールナットの、、、なんだかウマそう、、、チョコレートっぽいか?

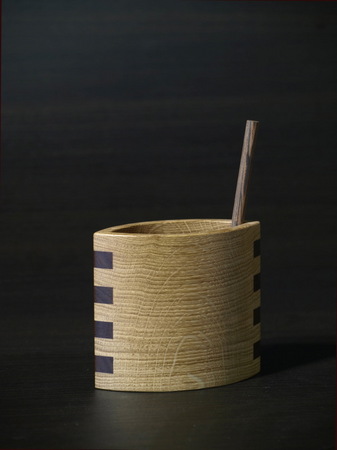

全アイテムを撮っていたらきりがないので、次はマグネットバー。

一番長いのはA3用紙の長手の寸法で、中はその妻手の長さ、小はA4の妻手の3種。計30本。いくつか見ると、

手前からタモ、ウォールナットの赤味と白太、セン。

手前から、タモ、キハダ、上2本は台湾ヒノキ。

今回予想以上にきれいだったのは、ヒバ。庭木だったもので桜を作った丸太の余りから取れました。白太(しらた)のからみがいいでしょう!?

さて、マグネットバーを入れる箱を作ろうと、、、。出してきたのは札幌市内の個人宅に植えられていた桐の木。ピンタッカーの釘打ちだから、梱包程度の作りですけど。

4っつの箱がきれいに積み重ねられるように、側板の断面をちょっとだけ手をかけて、上下の凹凸がパコっと、

はまります。

やっとここまできたねぇ、、、。精神的にかなり厳しい状況だったので、なんだかジンジンします、、、。

「お前たちきっとかわいがってもらえるぞ、、、」

ふたの裏に落書きしちゃいました。

四季のマグネットは、

桜と梅!?

夏の葉っぱ。色の中で一番難しいのが緑かもしれません。これね、6回色を重ねてようやく納得したんです。

木目がちゃんと対称になっているのが解りますか!?

秋~♪

冬は何たって!

ワシ?

でもまだ先です。(爆~)って、これでオチじゃないよ。

以前の記事で学生時代にヨーロッパに行った最大の収穫は日本の再発見だった話をしました。その時思ったのは、北海道の特殊性でもあったのです。

北海道の残っている文化財ってせいぜい江戸末期以降です。だから日常に古くいい物を見る機会が少ないのです。自分の中に日本の古くて上質なものの記憶がないのはそうした事情もあることに気付かされました。

僕がアートの仕事をするチャンスって子供に関わる場(学校など)が多い。そうするとやっぱり子供のために何ができるのか?って考えるのです。たとえ、かすかな記憶であれ、上質なものがインプットされていることと、いないとでは、やっぱり何かがちがうことでしょうし、一緒に見る親の反応もあることでしょう。だから、そういうチャンスには精一杯いい物を創りたい。美しいものは、心にきっといい影響を与えるでしょうからね。

モノつくりとしての僕の役割でしょう。

(照れ)

ミーン、ミーン、ミーン、

あはは!

後日の夕方、のえるさんに納品後の写真を撮りにうかがいました。

あは~!賑やかなことになってますね~!

あ!!!

そうか!葉っぱは四隅に使う手があったんですね!?これは考えませんでした。いいですねこれ!

それと、ダウンライトが真上から当たっているので、サクラの表情がまた違った雰囲気です。

Yさん。

「私が葉っぱを流れるように貼っておいたら、次の日はこんな風になっていたんです」

と、スタッフの皆さんでけっこう楽しんでいるみたい?ちなみに右端の枝風のは、院長先生の作。これもまた思いつきませんでしたね!

さて、本棚は?

馴染んでますね~。ずっと前からあるみたい!

あはは、子供の横で、役目に徹してますな。

「ちゃんと語り部になるんだぞ~。じゃないと素通りされちゃうよ」

「だから言ったじゃん」

納品後の様子を写真に撮れることってめったにないのです。いつも仕事に追われてますんでね。終われば次の仕事を進めないと食べてゆけないので、、、。

でも、いいものです。特に今回は使われている様子を見るのは次に確実に生かせる気がしています。こうして予想していなかった使い方を見たり、人の視線を見たり、大きさはこれでいいのか?とか、考えるべきことはたくさん見つかります。

おまけにYさんにマグネットの追加を注文いただきました。

「サクラの時期が終わったら、夏までの間の物が欲しいですね」と。

w~、また悩みそう、、、。

受付にはポストカードプロジェクトも置いていただきました。なんだか嬉しい仕事ができましたね。

ちょっと自分をほめてやったkuniでした。

のえる小児科、追加のアートマグネット [のえる小児科の本棚とアートなマグネット]

下請け仕事がようやく終わり、次なるプロジェクトまでの空き時間を使って、のえる小児科さんの追加のマグネットを作ることにしました。

そこで、ちょっといいことがありましてね。kuniの技術革新なんですが、、、。

これね、なんてことはない、高ナットと言って、長いナットです。内側に当然ねじが切ってあって、その内径は11.2ミリ。

その穴に8.4ミリの角材(対角は11.9ミリ)をドリルに咥えてねじ込んでゆくと、角材の角に、ねじ山はほどよく食い込んで、くるくると押し出されてゆきます。

ね、角がねじ山でわずかにつぶれているでしょう?

そして、木のブロックにこの高ナットをはめ込み、その穴の出口にヤスリを改造した刃をセットし、さらにその先には、直径8.1ミリのガイド穴が空いてます。これが丸棒削り器。

角材からいきなり丸棒を削り出す、道具です。ドリルに咥えた角材をグルグル回してゆくと、材は刃に向かって進んで行きます。

角材に対して、刃は斜めにセットされていて、木の繊維を滑らかに削るようになっています。

7.9~8.0ミリに削り出された丸棒は、8.1ミリの穴にガイドされながら、安定して出てくるという、道具でした。

たったこれだけの道具なんですけが、何と言っても革新的な発想は高ナットで角捧の中心軸を維持しながら切られたねじ山で自動送りになるということ!

これね、夢にまでみた道具なんですよ!以前、ナットの部分にベアリングを使ってこの道具を作ってみたんですけど、ベアリングの内側を滑らそうとするとその摩擦がはげしくて、あまりうまく機能しなかったんです。ベアリングよりずっと安上がりなのにはるかにこっちの方がうまく機能する。思いついた時は嬉しくて、嬉しくて、、、。

なんで、こんなことを試行錯誤していたかというと、既製品の丸棒って木の種類が限られるでしょう。こういう道具がちゃんと手軽に機能すれば、自分の使いたい樹種でお好みの直径の丸棒が簡単に出来る。それによって製作可能な世界は広がるわけです。これが嬉しかったのです!

さて、目玉を作る段取りですが、

木のブロックに8ミリの貫通穴を空けます。

で、ここに向かって切れ目を入れる、

そうすると、上からクランプで圧力を加えれば、この丸棒を正確に押さえられるというわけ。

ここに中心をずらして、5ミリの穴を空ける。

そこに黒目になるウォールナットの5ミリの丸棒を糊を付けて入れる。すると、

金太郎飴のように、どこを切っても、目玉の捧の出来上がり~!!!

「いやー、快心の目玉だね!」

のえる小児科さんと次なるプロジェクトの両方のために、四季のマグネットは、すべて改善点はないかを考えたんです。これが大変でした!

結果、四季全部を手直ししました。で、のえるさんからは、後日、「サクラと夏の葉っぱの間のものにこだわらずにデザインしてください」とお電話があり、あまり季節を限定しない方向で、考えることにしたのです。まぁ、花の咲きうる季節はずっと使えるものということです。で、考えたのがこれ。

夏の葉っぱのアウトラインをもう一度検討するうちに画期的なことを思いついて、中心のしべの部分は水玉と同じ、球面なんですけど、そこに花びらが重なっているでしょう?どうしてこんなことが出来るかと言うと、

裏側をえぐって空間を作ったのです。そうすると、花びら同士との隙間から見えるしべの色が面白い形を創り出す。ここが今回の大きなポイントですね。

で、花びら一枚を見ていたら、魚のアウトラインに出来ると思い立ち、

夏の金魚~。

こういうことを考えたわけです。これが冒頭からの「目玉」。白目に対して黒目の中心をずらしたのは目に表情を出すため。4匹とも目の向きが違うでしょう?試作したのがこれ、

本番はオレンジっぽい色の材料を使いますけど、こういうことをしたいがために丸棒削り器まで作っちゃったのです。(^_^;)

アウトラインは花びらとまったく同じですから、もちろんこういう構成もできます。

また、前回と同様に、いろんなパターンも作れます。

朝顔みたいな、蝶みたいな、はたまた、つぼみのような、、、。

ですから、今回の追加の全貌はこういうことにしました。

花びら4色にしべも4~5色。この組み合わせだけでもかなりの数になりますし、

前回の四季とも組み合わせはできるでしょうから、これはスンゴイことになりますね。人が違えば、びっくりするような組み合わせも出てくることでしょう。

これを描いたCADのソフトは、色の指定があまりよろしくないソフトなので、本番にご期待を、と言う感じなのですけど、この花びらのアウトライン、なんとも言えないでしょう?自分でね、よくこんな線を描けたなぁって、感心しちゃいましたのよ。(笑)

まぁ~しかし、どんだけパソコンに向かっていたことか、、、。

ここに来るまでにはすごい数のボツ案があったんですよ!その一部をお見せしましょうか?

例えば、

金魚とお魚。ま、無駄ではないですけどね。いつかこれも役立つこともあるやもしれませんから、、、。

それから、

イチョウと銀杏。

葉柄の先に銀杏を付けるのはアイディアだと思ったのもつかの間、どうあがいても美しくなりませんでした、、、。

途中で「これもボツか?」と思ったら、お茶目の虫がうずうずしてきちゃいまして、、、。

右上のイチョウの葉、扇子に見えません?

それでね、

アホ、2連発です。

さあ、追加のマグネットの製作です。

最近、当工房にお越しいただいた、ひとくせ、ふたくせのワンバイ材です。試しの着色をしながら、木目の色との対比を観察して、どの材を使うかを決めてゆきました。

それから、金魚ちゃん用に出してきたのは、床柱によく使われる、カリン材。

ね?金魚にはうってつけの色味でしょう?

正確な寸法に加工したら、まずは目を嵌める穴空けから。どうしてかと言うと、穴の入り口ってどうしてもドリルの刃が振れ気味でわずかに大きめの穴になるのです。でもこうして先に穴を空けて後から切り出せば、精度よく空いた穴の部分が表面になるので、仕上がりがきれいなのね。

側面の型で墨を付けて、切り出してゆきます。左は穴位置に使った型。

バンドソーでは5度の傾きを付けての切断。左右のブロックは、材料の「立ち」を正確にするため。

定盤の上の木の粉がオレンジ色でしょう?

右がカリンで左は超高級材、本紫檀!昔から高級材として人気だったので、今はすっかり枯渇して、びっくりするような値段です。ネットで調べてみたら、カリンの床柱で一本15万ほどで、紫檀は5~60万ですって。(のえるさんにはカリンで、紫檀は工房の資料、ないしは販売用に作ってみたくなって、、、。)

ということはですね、この金魚一匹に使う材の値段はワンバイ材で約10円、カリンで250円、本紫檀では、1800円の計算!!!ひょえー!!!

ま、これは床柱を買って、切って作ったとしたらの話ですけどね、、、。

さて、目玉ですが、

はめ込むのに面を取ろうと思ったら、小さくて指じゃ危なくてつかめない、、、。

のりを入れて、パコパコ。

で、今度はベルトサンダーで仕上げようとすると、また、指まで削ってしまいそうなので、、、

型にくさびでしめて、型を持って削ることにしました。

サンダーでの荒仕上げが終わった、カリンと本紫檀。材料の値段が約7倍もするその理由がこの写真だけでも解るでしょう?色はもちろん違うし、加えて、この艶の違い。木じゃなくて、もう金属のような光沢があるでしょ?まだ塗ってないんですからね。

ツーバイの比重は0.5、カリンで0.8、紫檀は0.95。この数字と硬さはイコールですから、紫檀はバンドソーで切る時も機械が苦しそうなんですよ。

さて、サンダーでの荒仕上げの後は、

手動で、中仕上げ。地味ーです。

中仕上げが終わって、輪郭を引いて。

こんな感じの3種の板と木目ですね。上は白の仕上がり用でおとなしい感じの木目に。中央は少し赤味があるもので、補色の青用。下は黄色味が強いので赤用と考えています。

輪郭を切り出したら、側面の仕上げに、

これもまた、荒仕上げは機械で、中、最終仕上げは手仕上げです。

荒仕上げまでは終わりました。

ちょっと遊んじゃおうかなっと、

ちょうちょ!

蝶になってない!あー、、、逆の勝手を作らないといけなかったんだ!

あー、、、、

どうする?どうする?

ここまできたのに、引き返すのか???

うーw-うーw-、、、、。

やるしかないよなぁ、、、、だって、蝶のデザイン載せちゃったもんね?

というわけで、2匹の逆勝手を新たに作ることに、、、

作り始めたら、

お前、なんか言いたそうな目してないか?ん?あーそうあーそう、何が言いたいかわかったよ、言わなくていい、いいから、

だまってて、金魚の情けってやつでさ、、、、

ふ~、、、。できましたよ、蝶。派手~!

おお!こんなことしてる場合じゃない、最終仕上げだ!

最終は400番のペーパーで全面を当てて、面も。ここで使っているペーパー用の黒い楕円のブロックはこの仕事のために作ったもの。

上が角に半径1ミリのカーブを取ったもので、下が取る前のもの。正面から側面への木目の流れが全然違うでしょう?

こんな微妙なアウトラインに整った面を取ってゆくのって、かなりのテクがいるんです。こういう小さなものって、「デザインさえしたら、パートさんでも雇って量産したら儲かるじゃん」なんて、思われがちなんですけど、ベルトサンダーでの荒仕上げの後の手での中、最終仕上げ、面取りってすごく地味ーで一番時間がかかって、絵的には見映えがしないから写真にもほとんど撮らないのですけどね。

実はこここそ、上質さを確固たるものにする工程なのかもしれません。この時間のかかる工程を短縮すればするほど、値段は下がるのでしょうけど、同時に感動も小さくなる。ジレンマですわね。

人を感動させたい、でもお手頃な値段にしたい、これはほぼ相反することなんですもの、、、。どうにかして上手い落としどころがないものか?

いつも悩むことではあります。

次はしべだぞ~!

じゃあね。

そうだ、前の記事で丸棒削り器の仕組みが解らなかった方は記事の前半を直しましたので、興味があったら見てね。

今日の写真はぶっ飛びますよ。こんなこと載せるブログってここだけじゃないでしょか?ほんとにアホかもしれません。

追加分のマグネットは完成しましたが、まだ写真は撮れてません。完成までの写真を整理していたら、みんなに「もっとこういう写真を見せた方がいいのかな?」と思い立ち、ブログのためにわざわざ作ったのがこれ。

ひとくせあるワンバイ材。赤のマジックは年輪の中心でしょう?下の円はこの赤線を中心にし、上の円は円の外に中心があります。

ここから球体を削り出した結果は、

着色もしましたけどね。これをもっと引きで見ると、

ね!?全然表情が違うでしょう?

球面における木目ってほんとに深くて、予測不能の部分が多いのですね。

今回のしべは、青、赤、黄、緑の4色と4種の断面の組み合わせでゆく計画です。そこに予測不能の木目の要素も加わるので、その三つの要素を頭で組み立てながら、試作をし、良ければいきなり本番を作るということを繰り返しました。これは図面ではどうにもならない世界なのです。

おかげでこれだけのボツができました。

基本の4色は決まり、おまけで銘木シリーズを4個追加することに。

あんなちっこいマグネットのために出して来たのは

3メートルはあるニセアカシアの板。人にもらってもう5年以上は経つでしょうか。ボコボコと飛び出した、コブの形があまりにも癖があるので、用途が思い浮かばず、ストックになったままでした。

矢印をしたコブの部分だけを今回は頂戴することに、、、。

これがコブ。この中にひそむ木目は、

こんなです!そしてこれを削り出した結果は、

あちゃー!でしょう?木じゃないよね?石?みたいな、、、。その他には、

タモの埋もれ木(土中に50年以上は埋まっていて、材の中にイオウとか鉄分などが入り込み、独特の色あいをしたもの)にさらに緑の着色をしたもの。

金魚を作った本紫檀と同じ材からも、

これは、イタヤカエデの鳥目杢という木目。

床柱の切り落としから作った、黒檀。

タガヤサンの古い座卓の切り落としからも作りました。マグネットの後ろに見える掘り込みは足の付け根をはめていた、仕口です。

完成したしべの全貌はこうです。

基本の4色と銘木4個で計20個。これだけで一日半かかりました。花びらも含めると、今回も完全赤字。でもまぁ、大事な作品の開発ができたのでそれでよしとします。

後日、細部は改めて写真をとりますが、ひとつずつよく見ると、とんでもない木目が写っているはずよ~ん。わかるかな?

さて、これで終わりじゃございません!ここからが予告した、ぶっ飛びの木目!ウシシ、、、。

これもね、みんなに見せるのに新たに作ったのよ~。

いつぞや、登場させた、苦労人のワンバイ材です。木口を見ると、強烈なシマシマgわかるでしょう?これを球面に削ってゆきますよ!

この刃物もグラインダーだけで研いで、返りが刃物になっているという、特別仕様なんですけどね。そこはあまりに技術的すぎるんで、書きません。(笑)

目標の厚みまで5ミリ減らす途中で、山形になってます。不思議な木目が出てきたでしょう?

5ミリ減らして、角にカーブを付けました。これまたさっきとは全然違う。次に真ん中にくぼみをつけて、仕上げのペーパーを経て、クリアまで一気に行っちゃいます。それがこれ。

うひょー!!!じゃな~い? これ後日アウトレットにしますね!

前回、裏にはシート状のマグネットを貼ったのですけど、アウトラインに正確に切り落とす作業がハンパなく大変で今だに肘がおかしいのね、、、。で、今回はその反省から小さくても強力なネオジウムという磁石を使いました。

だから、裏もきれい。そして裏の木目もまた見ごたえがあります。

このワンバイ材の年輪、細かいところでは0.1ミリくらいしかないのでは?と思うほど細かいのです。何があったんでしょうね、、、その時期はかろうじて生きてるっていう状態だったでしょう。 今のkuniとおんなじだ~

地すべりで傾いて、根もずいぶん切れちゃって、息も絶え絶えみたいなことだったのか、、、?そうしてなんとか復活して、倒れた幹を真っ直ぐに直そうとしてこんなに濃い色の細胞を作ったのか、、、?

直径、わずか36ミリの宇宙です。

まだ若くして命を止められて、(植林で間引かれたのかもしれませんね)さぞや、無念だったでしょう。せっかく、復活して再生しようとしていたのにね。そんな苦労人のワンバイ材は3件のホームセンターを回って、計500枚は選んだと思いますけど、これほどの苦労人はこれ一枚でした!

それを削った結果は見ての通り。200円もしないこの材には紫檀と比べても遜色のない、まったく違った魅力がありますね。だからなのです、コイツを見た時、鼻の奥がツンとするような共感があったのは、、、。

僕は今、52歳。社会人になったのは、バブルの絶頂期に向かう頃でした。平成5年に独立してからは、まったく想像のつかなかった出来事に振り回され続けました。そして、今はどん底の不景気、今だに芽は出ません。

今、不思議な感覚があって、今回のマグネットを作った時にようやく自分の中で、技術力とデザイン力のバランスが取れてきたかな?と思えたのです。自分で言うのもアホかと思いますけど、世界でも通用するかな?と。

ただね、ひとつだけ欠けているものがある。「運」ですね。こればかりは努力だけでは手に入れられない面がある。

だから、みんなちょっとずつ力を貸してね。「ソネブロに面白い奴がいるよ」って、宣伝して下さい。そして、ソネブロから世界に羽ばたいたkuniの伝説を作るお手伝いをしてちょーだい!(笑)

あはは。

さて、また下請け仕事等、なかなか忙しい日々でして、のえるさんのために記事のアップはしなくちゃいけないけど、なかなか訪問する余裕がありません。

ごめんなさいですが、そんな事情で許してね~。

では、また。

次は完成の写真をアップします。

昨日の夜と今日の午前中でようやく完成作の写真が撮れました。壊れかけのカメラですから、なんだか調子が悪くて苦労しました。

まずタガヤサン。こうした銘木のものは座卓とか床柱として稀に見る程度でしかもそれはあくまでも平面の木目ですから、銘木でしかも、球体のように三次曲面の木目を見る機会なんてないでしょう。だからすごく新鮮なんですね。

タモの埋もれ木に緑の着色。元の色が青味のあるグレーなので、緑を一回かけるだけで、十分な色にできました。

これはちょっとお茶目に。ニカ!っと笑ったデカ鼻のおっさん!?(笑)

ぶっ飛びでしょう?苦労人のワンバイ材にピンクの着色。神様が再生を祝福してくれましたね。神がかりのような出来です。もう宝石ですね!?

これも同じ材。すんごいおいしそう。

ひゃー、、、なんですかこれ~?な美しさ!これってね、夢にまで見た効果なんです。年輪の色と着色の色がまるで2色の着色であるかのような効果ってどうにかできないだろうか?って長年考えていたんですけど、それがこの材に出会ってできちゃったんですねぇ。これは僕自身がビックリの結果でした。

さて、しべのすべてを写真にするととんでもない枚数になっちゃうので、ここらで終わり。次は花びら。

淡いブルーで桜草のように。これと次の紫は木目よりも色を優先したものです。

木材の着色ってね、均質にするのがすごく難しいのです。というのは、曲面に削り出しているということは、場所によってストローの束を切っている角度が違うということです。すると直角に切ったところは色が刺さりやすく、平行に切っているところはほとんど色が付かないということなんです。だからムラムラになりやすい。それをどういう色を選択するか、どういう塗り方にするかで、結果はものすごく違うのです。

鮮やかな色は刺さりやすく、ムラになりやすいのでほぼ不可能。これがずっと課題なんですね、、、。

最後はカリン材の金魚。

いい色でしょう?